目の病気では、ほとんど自覚症状の無いままに視力が大きく低下していたり、視野狭窄(見える範囲が狭くなる)が進んでいたりするケースが少なくありません。また、受診は早ければ早いほど、病状を早期に改善したり、進行を食い止めたりできる範囲が広がります。それに病状が進行してから治療するよりも、治療にまつわる患者様の負担もずっと軽くなります。目の病気についても、やはり早期発見・早期治療が大切なのです。

万が一にも、目の病気が重症化することによって、仕事や学業、日常生活などに支障を来たすようなことが無きよう、目や見え方の異常・違和感を覚えた際は、早めにご相談ください。スタッフ一同いつも笑顔を絶やさずに、皆様のご来院をお待ちしております。

当院は、町の頼れる眼科「かかりつけ医」として、眼の疾患全般にわたり丁寧で親身な診療を行い、「眼科全般に対するアドバイス」をしていきたいと考えております。地域の皆様にご満足いただける眼科医療をご提供できるよう、スタッフ一同で努力して参ります。

当院は予約制ではありません。直接ご来院ください。

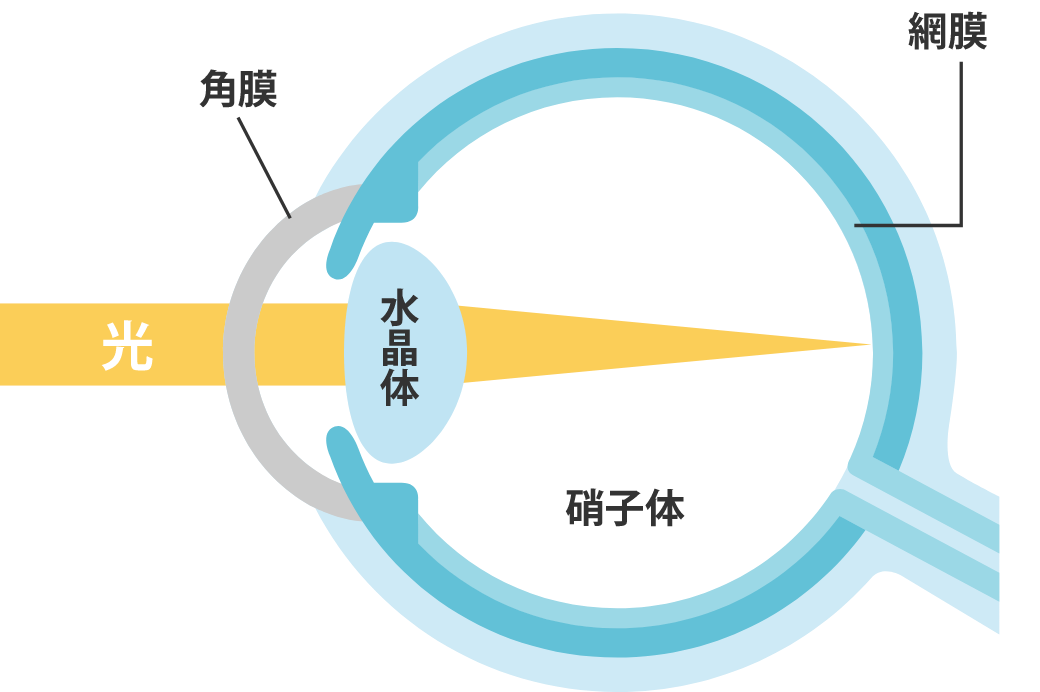

透明な水晶体は光を十分に通します。

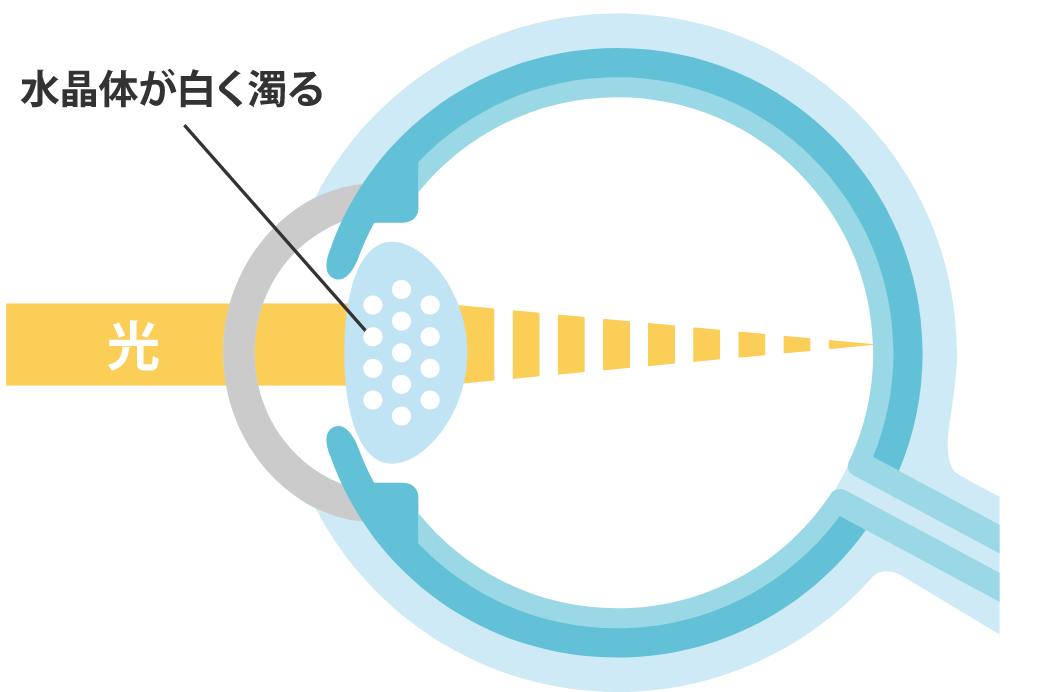

水晶体がにごり、光が通りにくくなります。

目の中の水晶体はレンズの役割を果たしており、そもそもは透明であり、光をよく通します。しかし、主に加齢によって水晶体のたんぱく質(クリスタリンタンパク)は変性し、徐々に白く濁ってきます。この状態を「白内障」と呼びます。白内障の患者さんはたいへん多く、早ければ40歳頃から発症し、80歳を超えると、程度の差こそあれ、ほとんどの人が白内障の状態にあると言われます。なお、加齢以外の原因としては、全身疾患(糖尿病など)、薬(ステロイドなど)の副作用、外傷、紫外線、喫煙などが挙げられます。

白内障は、初期の段階では自覚症状に乏しいケースが多く、自分では気づきにくいものです。しかし、病状の進行とともに下記のような症状が見られるようになってきます。

白内障は患者様の症状により対策・治療法が様々ですので、まずはご相談ください。

視力検査(矯正視力検査)や細隙灯顕微鏡検査(顕微鏡を用いて水晶体の濁りの程度を直接観察して調べる検査)などを行います。

症状が軽く日常生活に支障が無いようなら、経過観察をしながら、目薬(水晶体のたんぱく質の変性を阻害して白内障の進行を抑える薬)による治療を行ったりします。

白内障の症状が進み、日常生活に困難を覚えるようになったら、人工の水晶体(眼内レンズ)を入れる手術が検討されます。手術では、まず白く混濁した水晶体を超音波乳化吸引術※という方法(専用の器具から超音波を出して水晶体を細かく砕き、シャーベット状にして吸引する)で取り除きます。この時に、水晶体を包んでいる袋(嚢)の後ろの部分を残しておきます。この水晶体後嚢に眼内レンズを挿入します。

麻酔は点眼麻酔や局所麻酔によって行い、痛みはほとんど無く、以前の手術法に比べると患者様の負担が大幅に軽減されています。白内障の程度や他の疾患を伴っている場合など、個人差はありますが、手術時間は平均して15分程度です。洗顔や洗髪等に一時的な制限はありますが、翌日からほぼ通常通りの生活を送ることができます。

※ほとんどのケースでは上記の水晶体超音波乳化吸引術で手術を行いますが、水晶体が固くなっている、水晶体を支えている組織が弱い場合など、この手術法が困難な患者様もおられます。その場合は、他の手術方法を選択する場合があります。

日帰り手術が必要な場合は近隣の医療施設をご紹介させていただくことも可能です。

単焦点眼内レンズとは、その名の通り、ピントが1点にだけ合うレンズのことです。通常、人間の目は近くにも遠くにもピントを合わせることができます。しかし、この単焦点眼内レンズは焦点が1点だけですから、近くか遠くのどちらかに合わせる必要があります。したがって、近くにするか、遠くにするのかについては事前に医師と話し合いの上、決めておくことになります。ピントが1点であることから生じる不便については、近視用のメガネや老眼鏡で補うことになります。しかし、レンズ代も手術費用も医療費はすべて保険適応ですから、経済的負担は少なくて済みます。

※メガネをかけても構わず、より鮮明な視力を求めるという方に適しています。

近くか遠くのどちらか1点にのみ焦点を合わせなければならない単焦点眼内レンズと違い、多焦点眼内レンズは遠近両用のレンズです。そのため、近くと遠くの2ヶ所にピントを合わせることができるので(2焦点タイプ)、メガネの使用頻度を減らすことができます。しかし、健康保険が適用されないため、医療費はすべて「自費」になり、単焦点眼内レンズに比べ、経済的負担は大きくなります。また、薄暗い場所や夜間にライト等を見ると、光の周辺に輪がかかって見えたり、眩しさを感じたりすることがあるため(ハロー・グレア現象)、夜間の車の運転などには不都合です。

※なるべくメガネに頼りたくないという方や、仕事や趣味、スポーツなどを行う際に近くも遠くもメガネ無しで見たいという方に適しています。

房水(目の中を循環する液体)によって保たれている眼球内圧(眼圧)が適正範囲を超えてしまうために視神経が障害され、目が正常な機能を保てなくなり、視野が欠けてくる疾患が緑内障です。ただし、なかには眼圧が正常範囲(10~21mmHg)であっても緑内障になってしまうケース(正常眼圧緑内障)もあるため、眼圧だけでは緑内障かどうかは判断できません。診断にあたっては、視神経の状態をきちんと調べることが大切になります。

一度障害を受けた視神経は再生することが無いため、緑内障は失明リスクさえ伴う、とても怖い病気と言われています。緑内障もやはり早期発見・早期治療が大切なので、40歳くらいになったら、一度眼科での検査をお受けになるよう、お勧めいたします。

緑内障の確かな原因は明らかにされていません。眼圧の高い状態が続くと、目の奥の視神経が障害されて緑内障となります。眼圧は21mmHgまでが正常範囲とされていますので、これを超えるような眼圧が続くと、視神経が障害される可能性が高くなります。しかし、眼圧が高くない人にも緑内障が少なくなく、そのため眼圧以外にも緑内障の原因があると考えられています。視神経が弱い、血流が少ない、免疫異常など、いろいろな原因が挙げられていますが、確実な証拠が見つかっているものはありません。

問診・視診後に、下記のような検査を行うのが一般的です。

他の眼疾患と同様に、視力検査はやはり重要な検査です。

眼球を外から押してみて、押し返してくる力の強さを測定します。

目の奥(眼底)にある網膜・血管・視神経の状態などを、それぞれ調べます。

視野計を用いて、一点を注視した際に周囲に見える範囲を測定します。

網膜(目の奥に広がる薄い膜状の組織で、光を感じ取る神経細胞が敷き詰められている)の断面を見て、視神経繊維の状態を調べます。

隅角(角膜と虹彩の間にある房水の流出路)の状態から緑内障のタイプ*を調べます。

緑内障には、閉塞隅角緑内障と開放隅角緑内障の2つのタイプがあります。角膜と虹彩との境目にある隅角が虹彩で塞がれ、房水と呼ばれる目の中を流れる水が目の外へ流れなくなって眼球内に溜まり、目の中の圧力が上昇する病気が閉塞隅角緑内障です。排出に問題は無いはずなのに、眼圧が正常値よりやや高い場合、開放隅角緑内障となります。長い間に視野障害が起き、放置しておくと失明してしまいます。

まず薬物(点眼薬)による眼圧を下げる治療が行われます。点眼薬には、「房水の産生を減らす薬」と「房水の流出を促進させる薬」の2種類があります。眼圧が下がりにくい場合には、点眼薬を2~3種類併用することもあります。薬でうまく治療できないようなケースでは、レーザー治療や手術によって房水がよく流れるようにします。

閉塞隅角(房水の出口が狭い)で緑内障発作を招きやすい目には、予防的にレーザーによる虹彩切開術を施行し、開放隅角(房水の出口が広い)なのにもかかわらず、薬で眼圧が十分に下がらなかったり、視野異常の進行が止まらない場合は、線維柱帯(隅角にあるスポンジ状をした房水の流出口)にレーザーをあてることで房水の排出を促したり、手術で人工的に新たな房水の出口を作る治療を行います。

レーザー光線で虹彩(角膜と水晶体の間にある薄い膜)に小さな穴を開け、房水が流れるバイパスを作ります。純粋に閉塞隅角の問題による眼圧上昇であれば、圧は下がります。しかし時間が経過し、周辺に癒着が生じている場合は、このレーザー治療だけでは眼圧を下げる効果が十分でなく、点眼などを追加します。しかし、それでも目標とする眼圧まで下がらないようなら、手術(線維柱帯切除術)が必要になります。

房水が流れる通路(シュレム管)の手前の線維柱帯にレーザーを照射し、房水の眼外への排出をスムーズにすることによって眼圧を下げるレーザー手術です。外来で点眼麻酔のみで行え、痛みはほとんど伴いません。しかし、この治療は、すべての人に効果的というわけではなく、大幅な眼圧下降も期待できません。また、術後数ヶ月以内に効果が失われてしまうケースもあります。

点眼治療、レーザー治療でも改善が難しいような場合は、手術が検討されます。

目詰まりを起こしている線維柱帯を切開し、房水の排水効率を良くする手術です。術後は一時的に眼内出血が見られ、いったん視力が低下しますが、ほとんどは数日で改善します。緑内障に対する別の手術である線維柱帯切除術と比べ、長期的な合併症が少なく安全と言えますが、眼圧の下がり具合は線維柱帯切除術に比べて劣ります。

線維柱帯を一部分切除して結膜の下にバイパスを作成し、そこから房水が流れるようにして眼圧の低下をはかる手術です。作ったバイパスを塞がりにくくするため、わざと傷の治りを遅らせる薬(マイトマイシン)を術中に切開創に塗布します。こうすることで治療効果の維持が期待できます。しかし、眼圧が下がり過ぎると視野狭窄が進んでしまうこともあるため、切開創はきつめに縫合します。また、術後は定期的に眼圧を測定し、眼圧が上がっているようであれば、切開創を縫合した糸をレーザーによって切除し、房水の流れを調節することで眼圧をうまくコントロールします。

斜視、弱視、先天性鼻涙管閉塞など子どもの眼疾患の診療も行っています。

当院には視能訓練士(国家資格)が在籍しており、子供の良好な視機能発達が得られるよう体制を整えております。

生まれたばかりの赤ちゃんの視力は、明かりがぼんやりとわかる程度のものです。しかし、ママやパパの顔を見つめたり、玩具で遊んだりしているうちに、視力は徐々に発達していきます。また、視力の一つに両目で物体を見て遠近感を把握する能力(両眼視)というものがありますが、この能力は生後1年くらいまでに発達します。そして、10歳頃になると視力は完成し、大人と同程度に見えるようになります。

視力が発達途上にある期間に、目に何らかのトラブルや病気が生じると、視覚がうまく発達しなくなるケースがあります。しかし、子どもは目に異常があっても、それを言葉では表現できません。目が痒い、痛いなどと言うことも無ければ、目が見えているかどうかについても語りません。片目だけが見えていない状態にあったとしても、日常生活には支障が起こらず、お子様本人は何ら不都合を訴えないので、周囲の大人が気づいてやる必要があります。こうしたことを踏まえ、お子様の目のことで少しでも気になることが出てきましたら、早めに受診なさってください。

当院では糖尿病眼合併症管理はもちろん、薬物治療、硝子体注射、レーザー治療などを積極的に行っており、患者様の眼の健康をできる限り維持するという目標を掲げて治療に当たっております。

また、近隣内科や連携病院と協力して、全身状態の把握と治療機会逸失による失明の危険性を無くすべく綿密な連携を行っております。

疾患名にある黄斑とは網膜の中心部分、直径約1.5ミリの範囲を言い、物を見るにあたって一番重要になる部分です。加齢とともに、この黄斑の働きに異常が起こり、視力が低下する疾患が加齢黄斑変性です。加齢黄斑変性は高齢者の失明原因となる眼疾患の一つで、近年増加傾向にあります(日本における視覚障害者手帳の交付原因疾患の第4位)。この疾患のリスク因子としては、喫煙、紫外線による酸化ストレス、偏った食生活などが挙げられています。

加齢黄斑変性には、「滲出型」と「萎縮型」の2種類があります。滲出型は、黄斑の脈絡膜から網膜に向かって、新生血管(新しくできた血管)が伸びてくるタイプです。新生血管は脆くて弱いので、容易に出血したり血液中の水分が染み出たりしてきます。そのため新生血管ができると、黄斑の視細胞が急速に損傷され、黄斑の機能は急激に悪化します。萎縮型は、網膜の細胞と脈絡膜が徐々に死滅していくタイプで、黄斑の機能はゆっくりと損なわれていきます。萎縮型には、治療法がありません。

滲出型では、黄斑に新生血管ができ、出血したり血液中の水分が染み出たりしてくると、その場所に関係する視野に異常が生じてきます。初期症状は、見ようとする部分の直線がゆがんだり、真ん中が暗く見えたりするなどです。病状が進行して出血や染み出しが増加すると、症状の程度がひどくなって視力も下がり、色の識別もつかなくなってきます。その結果、「見たいところがよく見えない」「読めない」「書けない」といった状態になります。萎縮型では、組織の損傷が緩やかに拡大するため、症状の進行もゆっくりで、そうした状態になるのに10~20年くらいを要します。

涙の量が減少して、角膜や結膜などの目の表面(上皮)が、あたかも肌荒れを起こしたようになり、様々な不快症状が現れる状態を「ドライアイ」と言います。ドライアイは大きく分けて、涙の分泌量が減少するタイプと、涙の蒸発が亢進するタイプの2種類があります。長時間にわたるパソコン作業、エアコンによる室内の乾燥、コンタクトレンズの長時間装用、ストレスの増加などにより、涙の蒸発が亢進するタイプのドライアイが近年、増加する傾向にあるようです。

ドライアイでは、目の疲れ、目が重い、目が熱い、目の異物感、目の充血など、症状は至って様々ですが、意外に「目が乾く」という症状を訴える人は少ないようです。症状が悪化してくると、目が痛い、目を開けていられないなどの症状が現れるようになり、さらには頭痛、肩こり、気分不快など、全身的な症状が見られるケースもあります。

ドライアイは、いろいろな要因が複合的に絡み合って発症すると考えられています。現代社会ではパソコン、携帯電話、テレビゲームなどの浸透により、モニター画面を見続ける生活が日常化していますが、それによって瞬きの回数が大幅に減り、目は乾燥しがちになります。冷暖房の普及や夜型の生活様式、ストレスの増大もドライアイの発症に関与していると言われます。また、シェーグレン症候群という口や目などの粘膜が乾く全身病では、涙の分泌量が極端に減少し、重いドライアイ症状が見受けられます。

問診・視診をした後で、下表のような検査を行うのが一般的です。いずれの検査も比較的短い時間で済み、痛みなどは伴いません。

涙の量を調べる検査です。専用の細い濾紙(涙紙)を眼の涙点上にはさんで瞼を閉じ、5分間でどのくらいの長さ分の涙が染み込んでくるかを調べます。

瞬きをせずに目を開けたままの状態で、涙の層がどのくらいの時間で壊れるかを、細隙灯(さいげきとう)顕微鏡という装置を使って観察・測定します。

目の表面の状態の検査には、フルオレセイン(黄色い染色液)の点眼により眼球表面を染め、スリットランプと呼ばれる顕微鏡を使って調べる方法がよく用いられます。角膜や結膜に傷や凹凸などがあると、その部分が染まって見えます。

ドライアイの治療としては、目の潤いを保つために人工涙液やヒアルロン酸を含む角結膜上皮障害治療剤の点眼、ドライアイ・メガネ(レンズ周囲に透明なカバーを取り付けて涙の蒸発を防ぐメガネ)の装用などの方法があります。防腐剤の入っていない目薬が効果的な場合もあります。目薬で症状が改善しないようなら、涙点(涙の排出口)をプラグで閉じたり、あるいは外科的に糸で縫合する涙点閉鎖術を行ったりします。

ドライアイを予防するには、日常生活上のセルフケアが大切です。長時間にわたるパソコン作業を行う際には意図的に瞬きを増やしたり、1時間に1回は休憩を挟んだりするようにしましょう。室内が乾燥し過ぎないように加湿器をうまく活用し、適度な湿度を保つ配慮も必要です。また、コンタクトレンズを使用していて目がゴロゴロするなどの違和感が生じるようなら、メガネを併用するなど、症状を悪化させないように工夫しましょう。

アレルギー性結膜炎とは、アレルギー反応により、目のかゆみや異物感などが起こる疾患です。アレルギーは、外部から体に異物が入ってきた際に生じる免疫反応の一つですが、本来なら無害なものに対して体が過剰に反応した場合を指します。日本人の15~20%くらいがアレルギー性結膜炎に罹っていると言われており、その内の約85%は花粉症による目の症状(花粉性アレルギー性結膜炎)と推定されています。

アレルギー性結膜炎には、花粉が原因となる「季節性アレルギー性結膜炎」、1年じゅう身近に存在するダニやハウスダストなどが原因となる「通年性アレルギー性結膜炎」、また春から夏にかけて症状が悪化する「春季カタル」などがあります。春季カタルの原因としては、ダニやハウスダスト、花粉、ペットの毛、コンタクトレンズなどが挙げられます。

アレルギー性結膜炎の代表的な自覚症状としては、「目がかゆい」「目がゴロゴロする」「目やにが多い」などがあります。程度の差こそあれ、一般的に両目に症状が生じることもアレルギー性結膜炎の特徴です。

季節性アレルギー性結膜炎では、毎年決まった時期に目のかゆみなどの症状が現れます。ほとんどはスギやヒノキなどの花粉が原因で、患者さんの約7割が「アレルギー性鼻炎」を併発すると言われます。

通年性アレルギー性結膜炎では、ダニやハウスダストなどの原因物質が1年を通して存在するため、症状に季節性はみられず、慢性化しやすい傾向があります。春季カタルでは、目のかゆみや充血、痛み、まぶたのむくみ、異物感、大量の目やになどが見られ、くしゃみや鼻水を伴うケースもあります。幼稚園児や小学生男子に多く発症しますが、症状の多くは大人になると落ち着いてきます。目にアレルギー症状を覚えたら、まずは眼科を受診し、正しい診断を受けましょう。

アレルギー性結膜炎の治療は、抗アレルギー薬などによる薬物療法が主体となります。通常、最初に抗アレルギー点眼薬を使用し、それでも改善しない場合はステロイド点眼薬を用います。なおも症状が治まらずに日常生活や仕事に差し支える場合は、抗アレルギー薬を内服することもあります。重症のアレルギー性結膜炎である春季カタルに対しても基本的には同じ治療が行われますが、症状が改善しないようなら免疫抑制薬(臓器移植の際に拒絶反応を抑える薬)の点眼を用いることもあります。なお、季節性アレルギー性結膜炎(花粉症)については、花粉の飛散が始まる2週間くらい前から抗アレルギー点眼薬の投与を開始すると、より効果的と言われます。

以上の治療法は、いずれも症状を抑えるための対症療法ですが、これに対してアレルギーのもとを抑える原因療法としては、減感作療法があります。減感作療法は、検査によって原因(アレルゲン)がわかっている患者さんに対し、その抗原を低い濃度から高い濃度まで十分な時間をかけて繰り返し注射することによって、体が反応しないように徐々に慣らしていく治療法です。

アレルギー性結膜炎の諸症状は、アレルギーの原因(アレルゲン)と接触しないように工夫することで軽減することができます。花粉などの季節性のアレルゲンなら、花粉が飛ぶ季節には、花粉になるべく接しないようにします。外出時には、ゴーグル型の眼鏡や花粉防止用のマスクを着用するのがとても効果的です。洗濯物は外に干さない、外出から帰った際は服に付着した花粉をよく払い、洗顔やうがいなどで体から花粉を除く、人工涙液を点眼して花粉を洗い流す、といった対策もあります。

ダニやハウスダストなどの通年性のアレルゲンについては、部屋の清潔を心がけたり、寝具を干したりするのが効果的です。なお、ペットを屋内で飼うのは避けたほうが良いでしょう。アレルギー症状がひどい時期には、コンタクトレンズの使用を控えましょう。

コンタクトレンズは「高度管理医療機器」であり、眼科医に処方してもらう必要があります。コンタクトレンズは目の黒目部分(角膜)に直接、接触するものですから、不適切なレンズを装用したり、間違った使い方をすると、角膜に傷がついたり、酸素が十分に供給されなくなったりして、様々な目の病気にかかる可能性が出てきます。また、コンタクトレンズは目の状態によっては、装用できない方もいらっしゃいます。ドライアイや結膜炎などの患者さんは装用できませんし、目の発育途上にある小学生が装用すると、思わぬ影響が出る可能性があります。コンタクトレンズをご購入なさる際は必ず眼科医の診察を受け、ご自身の目に適したコンタクトレンズを処方してもらい、正しい取り扱い方法の指導を受ける必要があります。

処方にあたっての問診を行い、そもそもコンタクトレンズの使用に適しているかどうか、

どんな種類のレンズが適しているかなど、基本的な事項のチェックを行います。

たくさんの種類のなかから、一番ふさわしいと考えられる

コンタクトレンズを選んで処方いたします。

検査データに照らし合わせながら、最適なコンタクトレンズの度数を決定します。

近年レンズの誤った取り扱いによる眼障害が増えていますので、コンタクトレンズの取り扱い方法のご指導も丁寧に行います。

MENU

CLOSE

| TEL | アクセス |